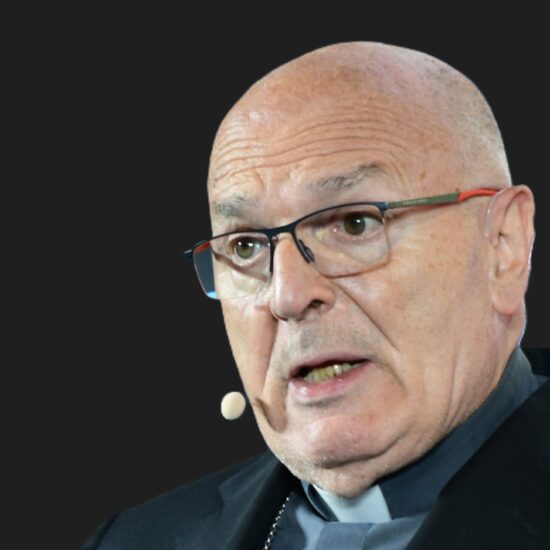

Pubblichiamo di seguito, in formato podcast e nella sua trascrizione, una meditazione di mons. Luigi Negri sulla Quaresima, tenuta il 30 marzo 2017 presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Castellamonte (TO)

1. Stare di fronte a Cristo

La Quaresima è un momento straordinario nel cammino alla sequela di Gesù Cristo che avviene nella Chiesa e mediante la Chiesa, perché noi incontriamo il mistero di Cristo non all’interno dei nostri singoli pensamenti. Noi incontriamo Gesù Cristo, come dice la Sacra Scrittura, dove egli si fa trovare e il Signore si fa trovare in un luogo preciso. Il Figlio di Dio si è fatto trovare duemila anni fa nella vita dell’uomo Gesù di Nazaret e il Signore Gesù Cristo si fa trovare oggi nel suo popolo.

Allora, se questo, come dire, è il tema del cammino pedagogico, la Quaresima ha una particolarissima funzione ed è come se la Chiesa, nel periodo della Quaresima, intensificasse la sua funzione educativa e si vedesse con più chiarezza che cosa vuole per noi, in che modo ci guida, da dove partiamo e dove tendenzialmente dobbiamo arrivare. La liturgia quaresimale è il punto in cui si vede con più chiarezza come si realizza l’azione educativa della Chiesa, quell’azione educativa che deve rendere possibile una comprensione sempre più profonda del mistero di Cristo da parte del singolo cristiano, in modo che tutta la vita sia una risposta.

Allora, per entrare nel merito di questa vicenda, per cercare di capire, la Chiesa nella liturgia quaresimale ha messo all’inizio di questo cammino quei misteriosi quaranta giorni in cui il Signore è stato di fronte al Padre. È stato di fronte al Padre non avendo altra preoccupazione che stare di fronte al Padre, al punto tale che, notano i Vangeli, non ha mangiato e bevuto per quaranta giorni. Cioè il rapporto con il Padre ha assorbito integralmente le sue dimensioni, non soltanto le dimensioni spirituali, ma anche le dimensioni fisiche. È stato di fronte al Padre. E questa è la verità: star di fronte a un Altro, star di fronte a Dio e, in particolare o più significativamente, star di fronte a Cristo in cui si è rivelata definitivamente la presenza di Dio. La verità non è un contenuto ideale. La verità non è un’idea, una concezione della vita, delle cose; avrà poi degli aspetti di concezione della vita e delle cose, ma la verità è una presenza. Il Signore è stato di fronte al Padre che era la grande presenza che animava la sua vita.

La Chiesa dice: se vuoi camminare, se vuoi vivere in maniera personale, vera, concreta il mistero di Cristo che ti ha raggiunto, devi metterti di fronte a Lui con lo stesso atteggiamento con cui il Signore Gesù Cristo si è messo di fronte al Padre. Ora questa è la misericordia che ci raggiunge. La misericordia che ci raggiunge è la sua presenza, è la presenza di Cristo, nei confronti del quale e solo di fronte al quale la nostra vita può essere investita dal significato profondo, dalla verità profonda e può incominciare ad attuare questa verità. Io credo che questo sia molto importante perché da un lato sembra assolutamente ovvio ma da un altro è assolutamente necessario riscoprirlo. Il cristiano sta di fronte a Cristo. E la fede è star di fronte a un Altro e guardare un altro con il desiderio che questa presenza investa sempre di più la vita. Diceva san Tommaso d’Aquino che la fede non finisce a una concezione, ma a una presenza. Diciamolo in latino, anche se la maggior parte non lo comprende, ma ha un suo fascino: actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem. L’atto di fede non termina ad un’affermazione, enuntiabile, sed ad rem. La fede incontra un avvenimento.

Cos’è la fede, amici miei? Cos’è la fede? Quando il Corriere della Sera scrive della Chiesa e si permette di intervenire e identificare i termini del cattolicesimo, fede, carità, giustizia… Cos’è la fede? Cos’è la fede per il mondo di oggi? Ma diciamoci, chiediamoci con più profondità, cos’è la fede per i cristiani? La fede è un sentimento. Provare un sentimento per Dio, una cosa che si sente. Quando non si sente più, non c’è più. Come il matrimonio. Il matrimonio è ridotto a un sentimento. Quando non c’è più sentimento… Questa riduzione della fede a sentimento è una cosa terribile. E siccome noi vogliamo anche cercare di capire la storia della Chiesa così come si è determinata, c’è una responsabilità gravissima di questo. Si chiama protestantesimo. Il protestantesimo ha sostituito alla fede come evento, come incontro, la fede come un sentimento. Quando noi oggi riteniamo che la nostra fede sia il sentimento che proviamo per Dio, per Cristo, per i fratelli, eccetera, noi siamo dentro questa riduzione di carattere umanistico. La fede è una cosa attraverso la quale noi ci impadroniamo dall’avvenimento di Cristo. La fede, se non è solo sentimento, o insieme all’essere sentimento, è una serie di proposizioni, di certezze, idee, diciamo così, sentimenti e idee. La fede è una serie di sentimenti che abbiamo. Si può anche dire che questi sentimenti caratterizzano quell’atteggiamento di spiritualismo cristiano per il quale il cristiano è uno che sente dei sentimenti verso Dio e perciò gli corrisponde, oppure la fede è una serie di grandi convinzioni che hanno potuto trovare nella storia della Chiesa le loro formulazioni solenni a partire dalle grandi professioni di fede. Ma attenti perché le professioni di fede non sono state un elenco di proposizioni. Le professioni di fede erano l’espressione di un modo, del modo con cui una comunità, quella di Gerusalemme, quella di Atene, quella di Antiochia, quella di Corinto, quella di Roma, professava la propria fede in Cristo.

Ecco, allora siamo costretti all’inizio di questa liturgia a fare un salto di qualità nel modo di concepire la fede. La fede chiede che noi stiamo di fronte a Gesù Cristo come Gesù Cristo è stato di fronte al Padre. E ci stiamo capendo che è in questo rapporto fra noi e Lui che passa il fatto sostanziale della nostra vita. È in questo rapporto che siamo rivelati a noi stessi. È in questo rapporto che capiamo chi siamo. È in questo rapporto che la nostra vita si riempie di una proposta che cambia finalmente la nostra esistenza. Il grande filosofo tedesco Robert Spaemann che dava del tu, ma credo che glielo dia ancora adesso, a Benedetto XVI, suo compagno di studi, dice: «La fede apre davanti a noi il cammino non polveroso del nulla, ma il cammino della verità, della bellezza, del bene e della giustizia». La fede è aver incontrato la verità. La misericordia è che la verità ci è venuta incontro. La verità ci è venuta incontro in modo reale, concreto, come una persona, la persona di colui che ha detto e dice «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6). Perciò non so quando don Angelo era in seminario, perché non lo conoscevo in seminario, l’ho conosciuto dopo. Non so se anche nel suo seminario la Quaresima era l’espressione significativa di opere da fare, di mortificazioni eccetera, eccetera. Non che queste non abbiano valore, ma la liturgia della Quaresima non è quello. Innanzitutto la liturgia non è cose che si fanno. La liturgia quaresimale è stare seduti o in piedi, in ginocchio, secondo il modo che volete, di fronte a una presenza che ci sovrasta. Guardarla. Guardarla. La fede è un guardare, non un sentire. La fede è un guardare, non un declinare proposizioni. La fede è un aprire la nostra vita alla vita di un Altro che ci in coinvolge totalmente nella sua vita. Questo è il primo punto. È il punto di sempre, perché la fede è sempre riconoscere Cristo, riconoscere una presenza, stare di fronte a Lui, ma il nostro cammino dietro di Lui diventa sempre più profondo e più chiaro, se partiamo con il piede giusto. Scusate l’espressione che può sembrare banale, ma partire con il piede giusto nella vita della fede vuol dire partire da questa presenza che noi riconosciamo. Che cos’è la fede? Riconoscere Cristo. Cosa fu la fede per Cristo? Riconoscere il Padre. Cosa fu la fede per Cristo? Stare quaranta giorni di fronte al Padre non avendo nessun altro problema, nessun’altra preoccupazione, neanche quella di mangiare e bere, cioè riconoscere il Padre come il senso profondo e concreto della sua vita.

Se questo è il punto di partenza, io credo che allora si capisca bene perché la liturgia quaresimale insiste sulla conversione. E insiste sulla conversione in quell’aspetto fondamentale che la parola conversione ha avuto nella predicazione del Signore: conversione dell’intelligenza, cambiamento della mentalità. Noi affrontiamo la fede determinati dal mondo, quindi pensando che la fede sia un sentimento, pensando che la fede siano dei valori teorici, pensando che la fede sia la base per la nostra azione. Invece la fede è incontrare un Altro e dire: “Signore, ti voglio bene”. La più grande professione di fede, quella che ha compiuto il cammino faticoso, tormentato, ma umanissimo, di Pietro, la fede, la professione di fede suprema di Pietro, è stata quando il Signore gli ha chiesto se gli voleva bene e gliel’ha chiesto per tre volte. Per tre volte Pietro ha risposto: «Signore, tu sai che ti voglio bene» (Gv 21, 15). La fede è accettare che Cristo mi voglia bene e rispondere a Cristo che gli voglio bene. Tutto il resto viene dopo. Se c’è qualche cosa di diverso da questo che viene messo prima, il punto di partenza non è giusto, il cammino non è giusto. Mettiamoci nel cammino giusto, dice la Chiesa, e perciò recuperiamo il senso vero della fede. Il senso vero della fede è stare di fronte a una presenza più grande di me, dalla quale io mi aspetto risposta piena alle mie esigenze di uomo.

2. Le tentazioni di Cristo e noi

La Chiesa fa un altro passo dopo questo. La liturgia quaresimale insiste molto su questo punto, soprattutto nella liturgia romana, ma anche nella più grande liturgia che la Chiesa cattolica abbia, che è la liturgia ambrosiana. Insiste molto nei prefazi su questo: partire dal punto giusto. La fede è riconoscere una presenza. Detto questo, la Chiesa cerca di seguire Cristo che è stato quaranta giorni di fronte al Padre. È stato quaranta giorni di fronte al Padre e ha detto al Padre: “Sono totalmente con Te, Ti riconosco come la grande presenza della mia vita”. Cosa succede a Gesù Cristo che è stato quaranta giorni davanti al Padre? Cosa succede? Non che parte col vento in poppa per una vita finalmente matura e grande, espressione della sua fede e comunicazione della sua fede. Perché quando la fede è vera è un’esperienza personale, ma diventa anche una comunicazione. La fede non si può tenere per sé, diceva san Giovanni Paolo II, la fede si irrobustisce donandola. Succede una cosa incredibile. Il Signore è tentato. Al fondo di questo stare di Cristo di fronte a Dio, di fronte a questo spalancarsi della sua intelligenza, del suo cuore di fronte al Padre, cosa succede? Cosa succede? Succede che il tentatore lo tenta in maniera gravissima. E lo tenta come? Dobbiamo leggere bene queste tentazioni, perché sono le tentazioni di don Angelo e mie, di ciascuno di noi. Come avviene la tentazione oggi? Come ai tempi di Cristo, invece della logica che nasce dalla fede, la logica che nasce dal mondo. La logica vuol dire il modo di concepire la vita, il logos, il modo di pensare a sé stessi, il modo di pensare alle cose, alle situazioni, ai problemi, all’amore, all’affezione, al dolore. Mi spiego. Il logos della vita nasce dalla fede o il logos della vita nasce dal mondo? Il Signore sapeva benissimo che il logos della vita nasceva da Lui, da Cristo, da Dio, ma si si trova di fronte il nemico, il nemico dell’uomo. Perché noi certamente viviamo di fronte a Cristo, ma insieme viviamo di fronte al nemico dell’uomo. E una cristianità che perde coscienza che accanto a Cristo c’è il nemico dell’uomo è una cristianità che ha il fiato corto, ma soprattutto la vita corta. Non è sceso trionfante dalla montagna e ha investito impetuosamente gli uomini, il Signore Gesù, ma ha vissuto quell’esperienza incredibile, ha dubitato, ha trovato di fronte a sé, quindi dentro sé, una rovinosa inclinazione a negare. Non a negare Dio, ma a ragionare non secondo Dio. E questa serie di suggestioni: «Ti è stato detto, fai così…», «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede» … (Mt 4, 6). E il Signore a ognuna di queste formulazioni false di una mentalità che non ragiona secondo la fede, ma che ragiona secondo il mondo, cosa risponde? Risponde: «sta scritto». Sta scritto un’altra cosa. La logica della vita non è quella che mi suggerisci tu. La logica della vita è accettare che il criterio ultimo dell’esistenza me lo detti l’incontro che ho fatto e non il mio io. Fino all’ultima terribile tentazione. «Io ti darò tutti i regni della terra». Il potere. L’unica cosa con il quale l’uomo baratta Dio. Il potere. L’unica cosa che ha, come dire, sostenuto la negazione di Dio, da Adamo ed Eva fino a ciascuno di noi: invece della verità di Dio, star di fronte a Lui, il potere. «Io ti darò tutti i regni della terra, se prostrandoti mi adorerai» (Mt 4, 9). Sta scritto: «Vattene Satana, perché tu non ragioni secondo Dio».

Allora questa mi pare la preoccupazione educativa fondamentale della Chiesa. Dopo aver detto che occorre partire dalla fede e che la fede è questo stare di fronte a Cristo e riconoscerlo come la presenza della vita, non semplicemente spunto di sentimenti, non semplicemente spunto per delle idee (Cristo è una presenza di fronte alla quale dire “Signore, tu sai che ti voglio bene”), la Chiesa ci dice: “mentre partiamo di qui, prendiamo coscienza delle tentazioni che ogni esperienza di fede ha dentro. Prendiamo coscienza dell’inimicizia del demonio che tenta di sovvertire i termini fondamentali della vita, di sostituire alla logica che nasce dalla fede una logica che nasce dal mondo, dal potere mondano”. E qui noi dobbiamo essere molto più chiari con noi stessi e le nostre comunità devono essere molto più chiare. Qual è il grande pericolo nella Chiesa di oggi? Che si ragioni secondo il mondo, come dice san Paolo, che ci si accordi con la mentalità mondana, che il criterio con cui agiamo non sia la verità di Cristo, ma che sia quello che il mondo si aspetta che io dica. Quante volte, trovandosi anche a un certo livello di autorità ecclesiastiche, vengono fuori in modo sempre più esplicito affermazioni come queste: “ormai certe cose non si possono più dire come le abbiamo detto per tanto tempo”; “Non si possono dire con quella forza, non si possono dire con quella chiarezza”; “Il mondo ha bisogno di una formulazione del nostro messaggio meno decisa, meno forte, meno provocante”; “Bisogna che sappiamo dire le cose in un modo diverso”. La maggior parte, per fortuna, riconosce ancora che il contenuto della proposta è quello di sempre, Gesù Cristo. Qua e là c’è qualcuno che comincia a dire che invece della proposta di Cristo forse si potrebbero fare formulazioni meno scioccanti. In ogni caso, tutto il problema sembra il modo con cui facciamo la proposta. Invece il problema è: che proposta facciamo? Allora il demonio ha detto a Cristo: “guarda che la proposta è quella che ti dico io”. E Cristo ha risposto: “Guarda che la proposta che il Padre mi fa fare è la proposta che Lui fa a me”. “Guarda che la concezione della vita non è che io serva il potere degli uomini. La concezione ultima delle cose è che io sia nel mondo una presenza che metta progressivamente e continuamente in discussione la mentalità mondana”.

Amici miei, non siamo pronti a questo, facciamo fatica in questo. Noi riteniamo che tutto sommato, visto che abbiamo la fede, magari percepita come un sentimento, noi non abbiamo tentazioni sulla fede. Noi invece abbiamo delle grandi tentazioni sulla fede. La tentazione sulla fede non è pensare che Dio non esista. Mi spiego. Non è essere certi che nel Vangelo ci siano tutte le parole di Cristo. In questo equivocissimo mondo ecclesiastico si può trovare anche gente autorevole, come il capo dei gesuiti, che dice che non si può essere certi che nel Vangelo ci siano veramente le parole di Cristo perché allora non c’erano i registratori. Qui la teologia si sposa con la banalità. No, noi pensiamo che siccome non mettiamo in crisi i grandi principi della fede, non abbiamo tentazioni sulla fede. E invece no. Ad esempio, in un paese come l’Italia la mentalità anticattolica dominante distrugge la famiglia nella sua identità, nella sua funzione, nella sua responsabilità di essere una realtà nuova nel mondo, nella sua vocazione d’essere capace di generare vite nuove e di educare queste vite, insinuando questa tentazione: in fondo la vita è un oggetto, è un oggetto che si può manipolare, è un oggetto che si può manipolare prima della nascita, nelle varie fasi della vita e nelle ultime fasi della vita. Ecco la terribile tentazione. Tentazione, più che una tentazione, il progetto dell’eutanasia eccetera… La tentazione contro la fede non è la tentazione contro i contenuti della fede, i quali sono così chiari perché sono lontani. Qualche volta a un vescovo può venire in mente quando va a fare le cresime di chiedere ai ragazzi ma anche ai padrini quali sono i contenuti fondamentali della fede… a un certo punto io mi ritiravo dicendo supplet Ecclesia, che vuol dire supplisce la Chiesa. Ma anche quello che noi diciamo, in cui diciamo di non dubitare, è così lontano… Noi dubitiamo del fatto che la fede sia fonte di un modo di concepire la vita. Non è lo stesso dire che la vita è un dono che viene da Dio, che ci è stato dato in maniera assolutamente gratuita, a cui noi dobbiamo rispondere con tutta la nostra capacità di intelligenza e di amore perché la nostra vita diventi una risposta, una vocazione a cui si risponde. E invece dire che la vita è un progetto, è un oggetto, è l’oggetto della nostra intelligenza, è l’oggetto della nostra tecnica, della nostra scienza. Per questo il processo della nascita, che la natura ha fissato indelebilmente nella dedizione reciproca uomo-donna, viene sostituito da metodologie di carattere tecnologico. Sono molti i modi con cui nel cosiddetto mondo civile ci si può procurare un figlio. Il quale figlio, anziché essere il segno più imponente dell’amore di Cristo agli uomini – essere chiamati a generare un figlio e, quindi, in qualche modo a imitare la paternità di Dio –, diventa un progetto che cercherò di realizzare come posso. Ecco, perciò un figlio per una coppia omosessuale, un figlio per uomo solo che però ha il desiderio di avere un figlio, così il figlio, anziché essere un dono, diventa un progetto. E c’è una magistratura infame, non solo qui, ma anche qui, che sostanzialmente sta facendo diventare i desideri diritti. Queste sono le nostre tentazioni sulla fede. Si può andare a fare la comunione tutte le domeniche, si può frequentare la vita della parrocchia, ma si può avere nel profondo del cuore una resistenza alla logica che nasce dalla fede. Quando io ho partecipato come padre sinodale all’ultimo sinodo di Benedetto XVI sul problema della evangelizzazione, Benedetto disse alla fine: «voi dovete rievangelizzare questo mondo». Ecco, perché dovete rievangelizzare? Cosa vuol dire rievangelizzare? Vuol dire andare alla ricerca dei lontani. E il mondo è fatto di lontani, fratelli lontani perché sono passati da noi e se non sono andati via. Tante volte senza sapere perché se ne andavano via; senza aver fatto una scelta consapevole hanno rotto con la fede, senza neanche rendersi conto di ciò che facevano. Altri non se ne sono andati via, ma sono fra noi, anche se non sono di noi. Dovete cercarli e dovete dire che Cristo li aspetta. E l’unico modo attraverso il quale poter dire a questi nostri fratelli che il Signore li aspetta è la nostra testimonianza. Le nostre comunità sono piene di lontani. Sono piene di lontani e molte volte gli ecclesiastici, di basso o di alto livello, si illudono che basti stare qualche momento nella vita della comunità, basti fare qualche cosa, qualche iniziativa della vita della comunità per essere dentro l’esperienza della fede, mentre si è dentro l’esperienza della fede, se si ragiona secondo la fede, cioè si fa incontrare la fede con le circostanze concrete della vita, perché sono le circostanze concrete della vita che sfidano la nostra fede. Sono le circostanze concrete della vita che molte volte non dipendono da noi, che ci troviamo di fronte come avvenimenti impostici dalla storia. Allora, ecco, se la fede è riconoscere una presenza e se la fede è ragionare secondo questa presenza, allora la fede quaresimale vuol dire far sì che questa mentalità di fede sia il modo normale di vivere la vita, di vivere e di giudicare la vita.

3. Cultura, carità e missione

E questo è il terzo passaggio della liturgia quaresimale. Vivere secondo la fede, ragionare secondo la fede, non andare alla ricerca della mentalità del mondo, non sostituire la fede con il successo mondano. Guai a voi, quando il mondo vi osannerà. «Guai a voi, quando il mondo dirà di voi ogni bene» (Lc 6, 26). Perché nel momento in cui il mondo dice ogni bene di te, in quello stesso momento tenta di scardinare la tua vita di fede da Gesù Cristo che è il fondamento della fede. Ecco che allora – questo mi pare un altro aspetto molto significativo, molto interessante – la vita della Chiesa diventa un cammino educativo. La Chiesa dice partiamo dalla fede che è riconoscere Cristo presente. La Chiesa dice che aver fede vuol dire vincere la tentazione di ragionare secondo il mondo; vincere la tentazione che la logica della vita sia dettata dalla mentalità mondana; che la logica della vita sia, come dire, determinata dall’intelligenza, dalla politica, dalla psicologia, insomma dalle dimensioni umane dell’esistenza. Invece la vita è determinata dal credere in Cristo e dal credere in modo tale che la sua presenza diventi una cultura. Allora, come si svolge il cammino educativo? Qui, sì, la liturgia è fantastica nella sua precisione e nella sua concretezza. E la liturgia, soprattutto quella domenicale, sintetizza bene i grandi richiami ideali insieme alla pratica. Perché è pur vero che per camminare secondo la fede bisogna sacrificare qualche cosa del nostro istinto, del nostro possesso. È pur vero che qualche rinunzia, qualche sacrificio rende più vera la fede. Mi spiego. Allora, questo cammino passa attraverso tre momenti che voglio richiamare, su cui voglio concludere questo cammino, sperando che sia per ciascuno di voi una possibilità da percorrere insieme, da percorrere come singoli e come comunità.

Il primo fattore di questo cammino è la centralità della fede che diventa cultura. Una fede che non diventa cultura, diceva san Giovanni Paolo II, non è stata realmente accolta, pienamente vissuta, umanamente ripensata. La fede è vera se diventa un criterio con cui giudico tutto: con cui giudico i grandi problemi della vita, della società, i problemi della mia famiglia, le difficoltà della nostra esistenza, le cose grandi e piccole di cui è fatta la vita degli uomini. Qual è il criterio con cui giudicare questo? Qual è il criterio? O il criterio è la fede o il criterio è la sapienza mondana? Allora devo correre faticosamente a scorrere l’editoriale del giornale di riferimento che ho, se ce l’ho, o alla televisione con i suoi talk show o ai guru della comunicazione sociale che riempiono la vita della nostra gente per andare a chiedere lì e a questa gente un criterio con cui giudicare le cose. E allora cosa si va in Chiesa a fare? Perché dici che sei cristiano, se nel momento in cui la tua fede è provocata a diventare il criterio con cui giudicare le cose, invece della fede ti appoggi ad altro? Invece della fede hai il criterio, non dico della destra o della sinistra politicamente, ma di una concezione laicista in un modo o in un altro. Camminare nella fede vuol dire accettare che la fede sia il criterio con cui vivere e giudicare la vita. E questo io credo che sia il punto più faticoso, ma più esaltante. Far sì che la fede diventi il criterio! Il santo padre Paolo VI quando stese di suo pugno il documento che introduceva il primo sinodo, quello sulla evangelizzazione, scrisse che la fede era la risposta che Dio dava all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini. All’uomo, non all’anima, all’uomo anima e corpo, all’uomo persona. E l’uomo persona ha dentro le grandi domande di senso, le grandi domande di verità ma ha dentro il desiderio di mangiare, di bere, di vegliare, di dormire. Ha dentro il desiderio di completarsi in un rapporto con un altro in cui esprima totalmente la sua personalità senza il possesso dell’altro. La fede è la risposta che Dio, in Cristo, ha dato all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini. Ma questo vuol dire che io non ragiono più secondo la maggioranza. Mi spiego. Non ragiono più secondo quello che tutti pensano o che tutti sono costretti a pensare, perché alcuni che sono più potenti degli altri, che per esempio hanno il possesso dei mezzi della comunicazione sociale, costringono gli altri a pensare quello che loro vogliono. L’Italia è un popolo di liberi pensatori che fanno tutto quello che alcuni gli comandano di fare. Pensare che la fede invece è convertire l’intelligenza. Vivere e sentire che la fede diventa un criterio, il criterio: «sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fatela per Cristo» (1Cor, 31). Poi tutto diventa positivo, può diventare positivo. Per i primi cristiani la mentalità filosofica che li precedeva era una cosa positiva perché era stato un orientamento verso Cristo, un’attesa di Cristo e, allora, hanno saputo valorizzare la cultura greco-romana che li precedeva. Non perché han detto la verità è la cultura greco-romana, piuttosto dicevano che la verità era l’esperienza di fede vissuta, ma questa verità che è la verità dell’uomo, di tutto l’uomo, di tutti gli uomini, valorizza tutto il cammino che gli uomini hanno fatto, valorizza il cammino positivo e giudica il cammino negativo. Ecco perché la Chiesa ha sempre profondamente dialogato con la cultura della tradizione in cui era nata. Noi non abbiamo bisogno di nessuno e abbiamo bisogno di tutti. Noi siamo certi di aver fatto la grande esperienza della verità, ma questa verità ci apre all’incontro, ci apre al tempo. La nostra esperienza di fede diventa capacità di dialogare. Ecco perché, come dire, non ci sentiamo autosufficienti. Non pensiamo che non sia più necessario cercare, ricercare, dialogare e questo io credo che sia una grande responsabilità formativa che ha la Chiesa sempre, ma soprattutto che ha la Chiesa nei momenti importanti della vita della persona, quelli che sono eminentemente i momenti educativi, la giovinezza, l’adolescenza, la prima giovinezza, la maturità. Dare agli uomini criteri per affrontare la vita.

Secondo aspetto. Questa verità che diventa criterio: «La città di Dio – dice l’Apocalisse in una frase spaventosamente concreta e bella – non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello» (Ap 21, 23). Mi ricordo, caro Don Angelo, che facevo la prima liceo, salì le scale per andare a un incontro del Movimento a cui nel periodo della mia esperienza liceale avevo aderito e un prete che guidava stava commentando questo brano dell’Apocalisse e disse così: «Quando uno capisce che questo è vero, inizia per lui la maturità». Quando uno capisce che questo è vero, non ha bisogno di nient’altro. La città di Dio non ha bisogno di nessuna luce, di nessuna luna che la illumini. Allora, questa luce che abbiamo dentro, questa luce che è Cristo, Cristo è la luce del mondo – lo si vedrà, lo si vede bene in tutta la bella e grande liturgia della veglia pasquale, della giornata di Pasqua – questa verità ti fa guardare gli uomini in maniera diversa. Ecco dove nasce la carità. La carità nasce da una mentalità che non ragiona secondo il mondo. Allora, se tu ragioni secondo il mondo, valuti l’altro che è di fronte a te soltanto se puoi utilizzarlo, mi spiego. Come si utilizzano le cose, si utilizzano le persone. Come si manipola la realtà materiale o la realtà storica, così si manipola la realtà umana. Tutto diventa oggetto e, come ci ha insegnato Benedetto XVI, l’intelligenza è quella che serve a scientifizzare le cose e a organizzarle in conoscenza scientifica. No, l’altro è uno come te, diverso da te, ma come te, come ricordava qualcuno, un grande laico, polemicamente nei confronti di certe espressioni di personaggi della Santa Sede. Ma a questo c’era arrivato anche Kant che non era un cristiano, non lo voleva essere, era anzi consapevolmente diverso dell’essere cristiano, ma aveva intuito una cosa formidabile che sta alla base dell’esperienza umana. «Tratta l’altro, l’altro accanto a te, sempre come fine e mai come mezzo». L’altro non può essere un oggetto che tu manipoli, ma l’altro è un mistero. È un mistero come te che entra nella tua vita per mandarti un messaggio che fino allora non ti era mai arrivato. Ecco, per esempio, il valore dell’innamoramento uomo-donna, il valore della vocazione matrimoniale: un altro diverso da te, ma che entra nella tua vita in modo tale da consentire a questa vita di esprimersi in modo definitivo. Non saranno più due ma uno solo, una comunione di vita che rivive in profondità la comunione del rapporto Cristo-Chiesa, una comunione di vita che è un’esperienza di Chiesa che vive al servizio della Chiesa, della sua missione. La carità vuol dire che all’altro è come te, non l’altro è come te, come se non ci fossero differenze. Ci sono tutte le differenze di questo mondo in una comunità umana, in una comunità che in questi anni è diventata così diversificata, una comunità multiculturale, multietnica, multirazziale, come ci viene detto continuamente. Ma più profonda di questa diversità c’è una unità. Il cristiano vive la radice di questa unità. Io so qual è l’unità profonda della tua vita. Io so quello che ti serve. Io so quello di cui hai bisogno e quindi mi metto in moto verso di te, innanzitutto per comunicarti questa verità ultima e profonda. Certo, se ti incontro e hai fame, ti darò da mangiare, ma la mia funzione nella tua vita non è di rispondere ai tuoi problemi materiali, non è di risolvere tutti i problemi materiali che caratterizzano la vita di un uomo in una società come questa. La mia funzione fondamentale è di aprire il tuo cuore a Cristo perché tu hai bisogno di Cristo sia che tu abbia fame, sia che tu sia sazio, sia che tu sia tranquillo, sia che tu sia sconvolto. Il grande cardinal Biffi, uno dei più grandi maestri che la nostra generazione di vescovi ha potuto utilizzare, diceva della sua città di Bologna, ma tutte le città sono così, che era sazia e disperata. Adesso non sono più sazi perché non ci sono più i soldi. Disperati, però, lo sono come prima. La carità è questo aprire la vita al mistero dell’altro e poi fare quello che uno sente giusto fare, senza pretendere nulla, senza pretendere che, se ti do da mangiare, tu mi debba ringraziare in ogni momento. La carità è questo vivere la vita con l’altro, la sua vita, e cercare di rispondere ai suoi bisogni mettendo in comune con lui prima di tutto la cosa essenziale, il Signore, e poi tutte le conseguenze, tutte, quelle spirituali e quelle materiali. E questa è certamente la grande testimonianza che i cristiani devono dare. Come fa il mondo a capire che c’è la fede? Se c’è la carità. Come fa il mondo a capire che Gesù Cristo ha cambiato la mia vita e può cambiare il mondo? Se c’è della gente che invece di vivere per il proprio tornaconto, per il proprio egoismo, per i propri processi, vive per l’altro. E questa, secondo me, è la più grande testimonianza della presenza di Cristo nella vita della Chiesa.

E da ultimo, ma è la cosa ultima, nel senso che è la produzione estrema, è la cosa più grande: la vita allora non serve per affermare sé stessi, la vita serve per affermare un Altro. Le professioni sono delle cose dignitose, però non ci vuole la fede per fare bene il notaio. Ma un cristiano non può fare la professione come la farebbe se non avesse la fede. Il cristiano, sia che mangia, sia che beva, sia che veglia, sia che dorme, sia che viva e, soprattutto, sia che muoia, non ha come preoccupazione affermare sé stesso e la propria giustizia, ha come preoccupazione affermare Cristo. Allora amici, e con questo concludo, la parola più importante della vita cristiana, che stiamo attenti sta quasi scomparendo, statisticamente è una delle meno affermate, delle meno pronunciate e qui dovremmo tutti fare un mea culpa profondo, è la parola missione. Il cristiano è chiamato ad essere missionario del Signore, a vivere la sua esistenza come modalità per comunicare Cristo. «Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fatela per Cristo». Tiriamo su dei laici che poi vanno in politica, giustamente, perché sentire la necessità di intervenire positivamente nella creazione della giustizia è una cosa importante. Ma come ci vanno? Come ci vanno? Come gli altri, avendo semplicemente il problema delle alleanze. Ma certo che la vita politica esige delle alleanze e delle alleanze che possono essere faticose, ma prima si esige una presenza che sappia essere nel mondo per una cosa vera per il mondo e la verità per il mondo è Cristo. Allora, aiutare un popolo che mangia e beva, veglia e dorma, viva e muoia per il Signore. Noi non possiamo essere cristiani perché viviamo come gli altri, perché siamo onesti come gli altri, siamo legali come gli altri. Se scompare la fede ci sono delle parole strane, molte volte addirittura equivoche, che prendono il luogo: giustizia, legalità sono cose positive, ma se c’è un fondamento; se non c’è un fondamento, diventano idoli. Tutto può diventare idolo. Mi spiego. Tutto può diventare un modo per rifiutare la presenza di Cristo.

Quindi cultura, carità e missione. Questo è il cammino che la Chiesa fa nella liturgia quaresimale. Questo è il cammino che la Chiesa propone a ciascuno di noi perché, partendo con il piede giusto, con la fede, vivendo la fede nel suo aspetto più significativo, come mentalità nuova, criterio nuovo per affrontare le cose, possa nascere quella novità di vita che è la cultura, la carità e la missione e così esista nel mondo un popolo che non vive per sé, ma vive per affermare il Signore.