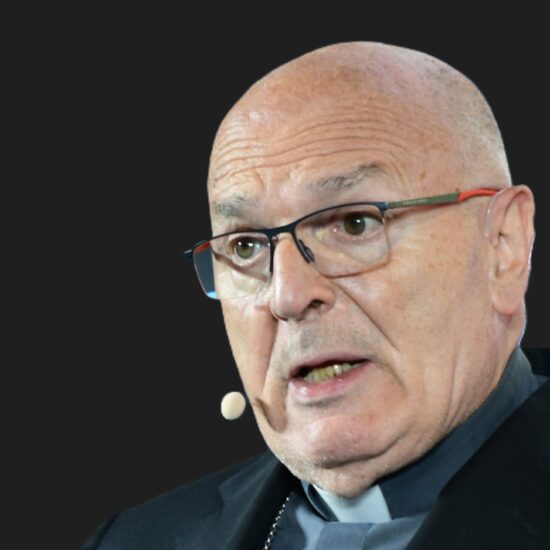

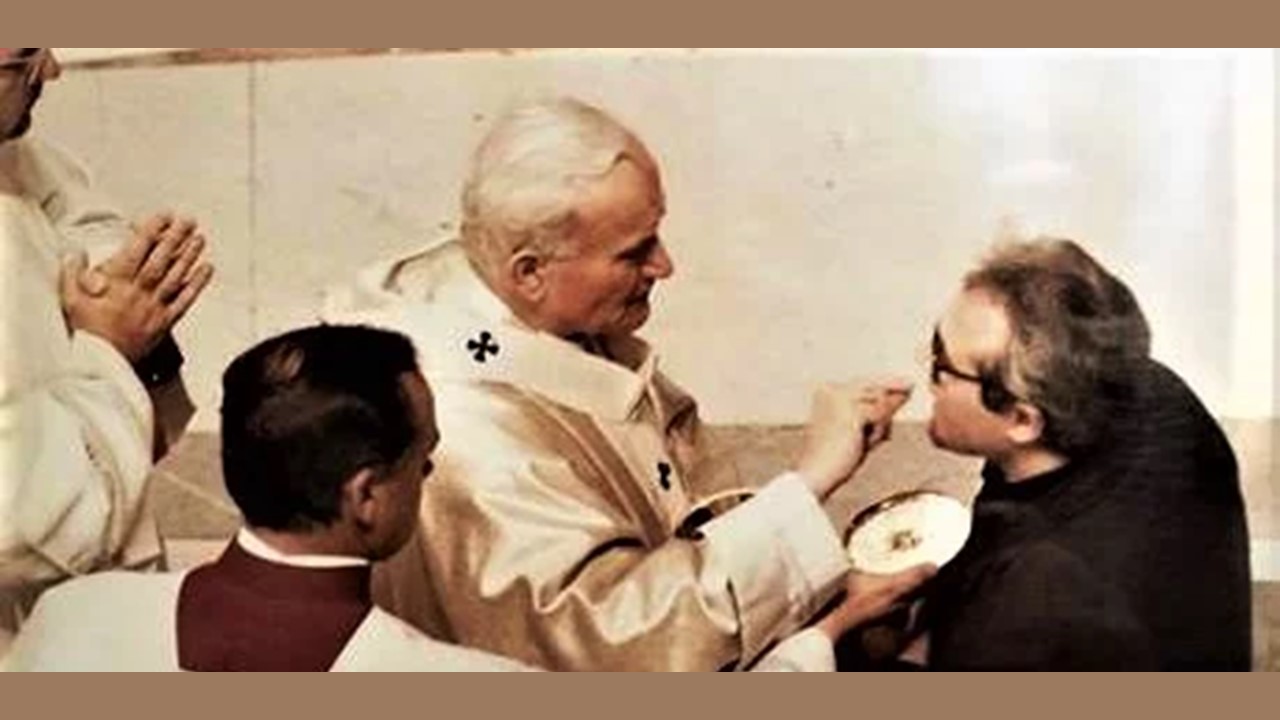

A vent’anni dalla morte di san Giovanni Paolo II, 2 aprile 2005, lo ricordiamo con l’intervento di mons. Luigi Negri al Meeting di Rimini (22 agosto 2011). Di seguito il video e la trascrizione.

Nel numero tredici della Redemptor hominis il Papa scrive: «Qui si tratta dell’uomo in tutta la sua verità, nella sua piena dimensione. Non si tratta dell’uomo astratto, ma reale, dell’uomo concreto, storico». Giovanni Paolo II è stato un grande uomo di cultura. L’uomo di cultura si differenzia dall’intellettuale, che poi spesso diventa un ideologo e poi spesso mette al servizio dell’imposizione della sua ideologia la violenza, perché gli ideologi partono dalle proprie idee, giudicano le idee altrui, manipolano gli oggetti delle proprie riflessioni. L’uomo di cultura parte dall’uomo e si rivolge all’uomo perché il contenuto fondamentale della cultura è il destino dell’uomo.

Giovanni paolo II, giovanissimo studente del liceo di Wadowice e poi seminarista clandestino nel seminario creato dal cardinale Sapieha contro tutti i pericoli del nazismo, sentiva il problema dell’uomo, di quella inquietudine creativa per cui l’uomo tende oltre sé, tende a individuare il senso ultimo della sua vita, la ragione del suo esistere, il senso del suo vivere, del suo lottare, del suo soffrire. E il Papa sentì che questo embrione, questo embrione che proprio nel suo intervento qui al Meeting di Rimini, nel 1982, chiamò la più grande risorsa perché la più grande risorsa che l’uomo ha a disposizione è sé stesso. Sentì che era un fatto che guidava la sua vita e dettava la sua vocazione: bisognava difendere l’uomo polacco, bisognava difendere l’uomo la cui cultura nasceva in nesso sostanziale con la grande cultura polacca e con l’esperienza della Chiesa. Ma quest’uomo polacco era massacrato per le vie delle grandi città polacche, massacrato dalla violenza inaudita e impensabile dell’occupazione nazista e poi, non meno gravemente, non meno tragicamente, dalla dittatura marxista-leninista. Ecco dove il Papa fu afferrato da Cristo. Fu afferrato da Cristo nella chiarezza di un giudizio profondo che egli dette su di sé, sull’uomo polacco, sulla società polacca: bisognava fare incontrare a quest’uomo Cristo, perché solo Cristo raccoglie l’esistenza umana, solo Cristo fonda in maniera chiara, assolutamente indiscutibile, fortissima, perché Cristo ci fa lavorare sul fondamento. E, una volta che il fondamento è assicurato, diceva così il giovane arcivescovo di Cracovia, gettando la Chiesa di Cracovia in una ripresa integrale e intelligente del Concilio Ecumenico Vaticano II, una volta che le radici sono state rinforzate, tutto viene come conseguenza. Dunque per questo il Papa abbandonò l’arte, abbandonò la poesia, anche se non totalmente, abbandonò il teatro rapsodico polacco, esperienza pressoché unica nella storia della letteratura universale perché quelli erano luoghi dove l’uomo polacco e la società polacca respiravano, ma li abbandonò per ritirarsi nella Chiesa e per iniziare una grande opera di educazione dei cristiani e della società. Questo è il punto esatto in cui Giovanni Paolo II accettò di essere afferrato da Cristo, quando decise di farsi prete, quando decise di entrare nel seminario clandestino del cardinale Sapieha, il principe arcivescovo di Cracovia, e incominciò quell’azione educativa straordinaria che chiamava i cristiani a essere autenticamente cristiani e gli uomini a essere autenticamente uomini. E questo è il primo punto forse il più nascosto, forse il meno chiaro alle letture e alle frequentazioni della vita del Papa.

Poi, improvvisamente, certamente in modo inaspettato, quest’uomo abbandonato a Cristo, e perciò educatore del suo popolo ed educatore dell’umanità, si trova sbalzato nel posto più alto, quello in cui deve non considerare e accudire la vita di un popolo, ma accudire la vita dell’intero popolo cristiano. Arrivato a Norcia, qualche mese dopo la sua elezione, qualcuno gridò dalla folla: «Viva la Chiesa del silenzio». E il Papa si voltò e disse: «non è più la Chiesa del silenzio. Attraverso di me parla tutta la Chiesa, a tutto il mondo». Si è presentato, lo hanno già ricordato, il 16 ottobre, poi il 22 ottobre, di fronte alla Chiesa intera e al mondo intero e capì che la sua responsabilità era quella di riaprire il dialogo fra Cristo e il cuore dell’uomo. Riaprire il dialogo, non il confronto con le ideologie che pure era necessario, sarebbe stato necessario ancora il confronto con le ideologie, ma perché fosse possibile l’incontro fra Cristo il cuore dell’uomo perché soltanto l’incontro dell’uomo con il cuore di Cristo rende la vita vera, aperta a tutte le sue dimensioni, sviluppando tutta l’immensa potenzialità che ogni uomo porta con sé. Perché ogni uomo è già oltre sé stesso perché cerca il mistero, perché, come diceva Pascal, molte volte citato da Giovanni Paolo II, «l’uomo supera infinitamente l’uomo».

Riaprire il dialogo fra Cristo e il cuore dell’uomo. Fra tutte le citazioni ve ne faccio una o due sole. Il 15 ottobre del 1980, concludendo un bellissimo convegno su cristianesimo e ateismo, il Papa diceva: «come non riconoscerlo con ammirazione, l’uomo resiste davanti questi assalti ripetuti e questi fuochi incrociati dell’ateismo pragmatico, neopositivista, psicoanalitico, esistenzialista, marxista, strutturalista… L’invasione delle pratiche e la destrutturazione delle dottrine non impediscono, ma al contrario perfino anche fanno sorgere, al cuore stesso dei regimi ufficialmente atei, come in seno a società chiamate consumistiche, un innegabile risveglio religioso». Il senso religioso che l’ideologia non aveva potuto distruggere perché, come ci ha insegnato don Giussani, il cuore dell’uomo è invincibile. «In questa situazione contrastante, c’è una vera sfida che la Chiesa deve affrontare, e un impegno gigantesco che deve realizzare, e per il quale essa ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi figli: rendere di nuovo cultura la fede nei diversi spazi culturali del nostro tempo, reincarnare i valori dell’umanesimo cristiano». Il Papa sapeva e aveva insegnato che quest’uomo usciva dalla grande e terribile tragedia della modernità. Nessuno ha letto la modernità più in profondità di Giovanni Paolo II: una modernità che lentamente, inesorabilmente ha rivelato la sua intenzione di creare un uomo e una società senza Dio, perciò contro Dio e perciò contro l’uomo. Una modernità che aveva rivelato questa orrenda capacità di manipolare l’uomo, vuoi come soggetto politico, vuoi come oggetto biologico, secondo la grande intuizione del Concilio Vaticano II, nella Gaudium et spes: in una società senza Dio, l’uomo diventa inesorabilmente «particella di materia o cittadino anonimo della città umana». Il papa sapeva questo e lo diceva e i suoi giudizi su ciò che rimaneva della modernità erano pertinenti, precisi e accurati, ma li diceva per trovare, al di sotto delle ideologie, al di sotto del fallimento delle ideologie, queste esigenze profonde di verità, di bellezza, di giustizia, di bene che rendono un uomo realmente sé stesso perché lo rendono uno, unico e irrepetibile, cioè aperto al Mistero. Questo il Papa ha vissuto lungo tutti i ventisette anni del suo magistero. Questo insegnamento ha dato nel silenzioso e non meno evidente insegnamento della sua malattia e nella testimonianza straordinaria della sua morte e della sua beatificazione.

Riaprire il dialogo fra Cristo e il cuore dell’uomo. Fra tutte le citazioni ve ne faccio una o due sole. Il 15 ottobre del 1980, concludendo un bellissimo convegno su cristianesimo e ateismo, il Papa diceva: «come non riconoscerlo con ammirazione, l’uomo resiste davanti questi assalti ripetuti e questi fuochi incrociati dell’ateismo pragmatico, neopositivista, psicoanalitico, esistenzialista, marxista, strutturalista… L’invasione delle pratiche e la destrutturazione delle dottrine non impediscono, ma al contrario perfino anche fanno sorgere, al cuore stesso dei regimi ufficialmente atei, come in seno a società chiamate consumistiche, un innegabile risveglio religioso». Il senso religioso che l’ideologia non aveva potuto distruggere perché, come ci ha insegnato don Giussani, il cuore dell’uomo è invincibile. «In questa situazione contrastante, c’è una vera sfida che la Chiesa deve affrontare, e un impegno gigantesco che deve realizzare, e per il quale essa ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi figli: rendere di nuovo cultura la fede nei diversi spazi culturali del nostro tempo, reincarnare i valori dell’umanesimo cristiano». Il Papa sapeva e aveva insegnato che quest’uomo usciva dalla grande e terribile tragedia della modernità. Nessuno ha letto la modernità più in profondità di Giovanni Paolo II: una modernità che lentamente, inesorabilmente ha rivelato la sua intenzione di creare un uomo e una società senza Dio, perciò contro Dio e perciò contro l’uomo. Una modernità che aveva rivelato questa orrenda capacità di manipolare l’uomo, vuoi come soggetto politico, vuoi come oggetto biologico, secondo la grande intuizione del Concilio Vaticano II, nella Gaudium et spes: in una società senza Dio, l’uomo diventa inesorabilmente «particella di materia o cittadino anonimo della città umana». Il papa sapeva questo e lo diceva e i suoi giudizi su ciò che rimaneva della modernità erano pertinenti, precisi e accurati, ma li diceva per trovare, al di sotto delle ideologie, al di sotto del fallimento delle ideologie, queste esigenze profonde di verità, di bellezza, di giustizia, di bene che rendono un uomo realmente sé stesso perché lo rendono uno, unico e irrepetibile, cioè aperto al Mistero. Questo il Papa ha vissuto lungo tutti i ventisette anni del suo magistero. Questo insegnamento ha dato nel silenzioso e non meno evidente insegnamento della sua malattia e nella testimonianza straordinaria della sua morte e della sua beatificazione.

Dunque Cristo è necessario all’uomo. La seconda citazione, che a me pare così straordinaria, è che egli si è sempre presentato come Vescovo del Concilio e come Papa del Concilio; e si è presentato come colui che doveva dare un’interpretazione sempre più profonda del Concilio e attuarlo pastoralmente. «Abbiamo raccolto quella sfida – c’ero anch’io tra i Padri conciliari – e vi abbiamo dato risposta cercando un’intelligenza più coerente della fede». Il concilio non voleva capire di più il mondo, interpretare di più il mondo, il concilio voleva capire di più la fede: «Ciò che abbiamo compiuto al Concilio è stato di rendere manifesto che anche l’uomo contemporaneo, se vuole comprendere a fondo sé stesso, ha bisogno di Gesù Cristo e della sua Chiesa, la quale permane nel mondo come segno di unità e di comunione». Dunque il Papa testimone di Cristo, il Papa padre della Chiesa, il Papa proteso a rendere possibile questo dialogo fra Cristo e il cuore dell’uomo al quale è legata la possibilità di un’autentica umanità.

Innanzitutto, egli ha vissuto questa funzione di riformulazione del popolo cristiano e di educazione del popolo cristiano nei confronti della Chiesa: ha insegnato ai cristiani a essere veramente cristiani; ha insegnato ai cristiani a capire che era possibile l’incontro con Cristo soltanto a condizione di partire dalla propria umanità e di verificare, nell’incontro con Cristo, che questa umanità maturava, diventava più grande; ha insegnato al popolo cristiano che è un mistero, un mistero perché il popolo cristiano è un mistero radunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è un mistero, un popolo al quale la persona aderisce e, aderendo al popolo, incontra Gesù Cristo e, incontrando Gesù Cristo, può seguirlo, può mettere i suoi passi sui passi di Cristo; ha ridato al popolo cristiano e, quindi a ogni persona, la coscienza della propria identità, la nostra identità di essere figli di Dio; ha dato al popolo cristiano la coscienza che questa identità è caratterizzata da una cultura nuova, irriducibile a qualsiasi altra cultura, è la cultura di Dio, «noi abbiamo il pensiero di Dio», diceva Paolo nella Prima lettera ai corinti, più volte citata da Giovanni Paolo II. E dentro il cuore dell’uomo, che crede in Cristo e che lo segue, vibra un ethos nuovo, l’ethos della carità che supera e rende negativi tutti i tentativi di violenza perpetrati in vario modo contro l’uomo. Ecco perché il Papa ha riscritto per la Chiesa tutto l’immenso patrimonio dogmatico – le grandi encicliche dogmatiche –, tutto l’immenso patrimonio antropologico, cioè la libertà, la verità, la responsabilità, l’impegno con la propria umanità, fino alla dottrina sociale, intesa come la condizione perché la Chiesa, cioè i cristiani, potesse partecipare in modo attivo e costruttivo alla creazione di una società non più avvilita dalle ideologie e dal potere, ma che respirasse la verità e la giustizia. Così il Papa ha coinvolto dentro un cammino perché la fede è un cammino, è un cammino che fa penetrare sempre di più nel mistero di Cristo. Sentite, alla fine del numero dieci della Redemptor hominis, quello che io ho sempre considerato il manifesto programmatico del cristianesimo del terzo millennio: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore (…) rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso. (…) L’uomo che vuol comprendere sé stesso fino in fondo (…) deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto sé stesso, deve “appropriarsi” ed assimilare tutta la realtà dell’Incarnazione e della Redenzione». Questa è la vita cristiana: un movimento dell’intelligenza e del cuore dietro Cristo, un movimento caratterizzato dal dilatarsi dell’intelligenza del cuore. Per questo la Chiesa è un fatto di vita, è un movimento di vita, è un’istituzione ma deve servire il movimento della vita. Per questo Giovanni Paolo II scommise buona parte del suo insegnamento sul riconoscimento e promozione dei movimenti, perché intuì che i movimenti erano un’esperienza di vita che, quanto più avessero vissuto la propria esperienza di vita secondo il carisma ricevuto, avrebbero contribuito in maniera rilevante alla vita di tutta la Chiesa.

La Chiesa è questo movimento dell’intelligenza e del cuore: per questo la parola più esauriente che il Papa ha detto sulla Chiesa è la parola missione. Comunione per la missione: una vita di comunione che rendesse possibile testimoniare agli uomini la vita bella di Dio, la vita vera di Dio in noi, il modo nuovo di essere uomini di fronte a sé stessi e di fronte agli altri. Quella intuizione fortissima che fu alla radice di un lungo dialogo fra Giovanni Paolo II e don Giussani: la Chiesa si autorealizza nella missione, la Chiesa non fa la missione quando è a posto, quando sono risolti tutti i problemi interni, psicologici e affettivi, o di ruolo, di istituzione. La Chiesa diventa inesorabilmente sé stessa se, in qualsiasi situazione in cui vive, è capace di affrontare l’esistenza. I cristiani affrontano la loro esistenza di uomini perché nella loro esistenza sono uomini come tutti gli altri ma la vivono secondo la verità della morte, della risurrezione del Signore, secondo la legge della carità. E in questo fanno l’esperienza di una cosa nuova che è per loro ma che è per tutti: «era necessario che l’eroico diventasse quotidiano perché il quotidiano potesse diventare eroico». E il quotidiano è la vita di ogni giorno: il mangiare, il bere, il vegliare, il dormire, il lavoro, la professione, la famiglia, i figli, l’educazione, la crisi della società, tutto questo è la materialità della nostra missione perché la nostra missione è dimostrare agli altri che si possono vivere le circostanze della vita non secondo l’ottuso e meschino interesse intellettuale o economico di cui ciascun uomo è tentato, ma si possono vivere per Cristo che è morto e risorto per noi.

Un gigantesco movimento di missione che aveva ed ha come soggetto la singola persona. Il Papa disse ho bisogno dell’aiuto di tutti i figli della Chiesa per rispondere a questa sfida. È la sfida del nichilismo perché poi l’ottusità delle ideologie totalitarie si è trasformata, ma era inevitabile, nella dittatura del relativismo e del nichilismo. Non si combatte il nulla con ideologie, neanche con ideologie religiose; non si combatte il nulla con progetti, neanche con progetti di impegno etico marcato cattolicamente; si combatte il nulla con la cultura della vita e la cultura della vita è la cultura di un popolo che mangia e beve, veglie e dorme, vive e muore, non più per sé stesso ma per Lui che è morto e risorto per noi. La chiesa ha risposto alla crisi della nostra società e risponde alla crisi della nostra società soltanto in un modo, essendo autenticamente Chiesa e rivelando, dal fondo della testimonianza di fede, questa capacità di umanità nuova. Insegnando ai cristiani a essere autenticamente cristiani ha contemporaneamente insegnato, lo dicevo prima, agli uomini ad essere veramente uomini.

Questo annuncio di Cristo è entrato nel circolo vitale di milioni e milioni di uomini che hanno rincominciato a sentire il gusto del camminare secondo la misura dell’infinito, del mistero; hanno incominciato anche loro a capire che la vita non si chiude dentro la meschinità dello spazio, del tempo, dell’egoismo e del potere. Così in questo insegnamento all’uomo è fiorito il grande insegnamento sulla libertà, intesa non come auto affermazione di sé, senza nessuna regola, ma intesa come responsabilità che l’uomo si prende di fronte alla verità di Dio e alla propria verità. I diritti fondamentali dell’uomo di cui il Papa è stato negli anni del suo pontificato pressoché l’unico difensore, in qualsiasi condizione o in qualsiasi situazione, i diritti dell’uomo, i diritti fondamentali della libertà, della libertà religiosa, della libertà di cultura, della libertà di famiglia, della libertà di educazione, della libertà di intrapresa di fronte a uno Stato che non deve investire questi diritti, come se questi diritti nascessero da lui, ma deve riconoscere e promuovere questi diritti, che ciascun uomo porta nel cuore, perché sono nel suo cuore immagine e somiglianza di Dio. È una cosa formidabile questo andare oltre il campo strettamente della professione di fede per incontrare tanti uomini. I milioni di uomini, che sono andati a venerare la sua salma, milioni di uomini che hanno visitato la sua tomba, i milioni di uomini che nelle parti più diverse del mondo si rivolgono a lui come intercessore e protettore della fatica quotidiana, sacrificata e lieta della testimonianza di fronte al mondo perché la gloria di Dio, come ci ha insegnato don Giussani, sia proclamata di fronte al cuore di ogni uomo. Un grande educatore della Chiesa e un grande educatore del popolo, un grande educatore della Chiesa e un grande educatore del popolo, guardando il quale, seguendo il quale, la speranza cristiana è cominciata a rifluire nel cuore di tanti uomini che sembravano delusi e magari lo sono ancora per certe gravissime situazioni che attraversano la nostra Chiesa e la nostra società. Ma Giovanni Paolo II ci ha insegnato che, siccome Cristo è con noi, la nostra confidenza a Lui, il nostro rispondere a Lui ci mette in una posizione unica, irriducibile, indistruttibile. Di questo ci ha dato testimonianza: che la vita umana, consegnata a Cristo, cioè consegnata a questa strada nuova, assolutamente nuova, alla migliore di tutte le strade che si possono percorrere, diventa vita e vittoria.

George Weigel, che è uno degli studiosi più acuti di Giovanni Paolo II, scrive: «per gran parte della tarda modernità la dipendenza da Dio è un segno di immaturità ed un ostacolo alla libertà. La vita di Karol Wojtyla e quanto ha vissuto come papa Giovanni Paolo II suggeriscono una sorprendente alternativa: che un uomo afferrato e trasformato dalla via migliore di tutte può piegare la curva della storia facendo avanzare la causa della libertà». La storia non è un meccanismo, non è una serie di leggi meccaniche, non è un processo che non può essere fermato da nessuno. L’uomo cristiano che vive fino in fondo la sua fede è capace, in forza di questa fede, di piegare il senso della storia in modo tale che il senso della storia ospiti quella cosa imprevedibile, assoluta perché è il volto di Dio nel cuore di ogni uomo, la libertà. «La gloria di Dio è un uomo nuovo che vive nel mondo», diceva sant’Ireneo, tante volte citato da Giovanni Paolo II. La gloria di Dio è la gloria di coloro che, come Giovanni Paolo II, si sono abbandonati a Cristo e hanno visto la loro esistenza trasformata in una fecondità irresistibile. Per questo guardandolo, vedendolo agire, sentendo la sua testimonianza, anche quando aveva il volto silenzioso della malattia che lo minava e non poteva far altro che agitare il crocifisso davanti alla folla assiepata sotto il Gemelli, tutte le volte, che lo abbiamo visto e abbiamo partecipato direttamente o indirettamente alla sua testimonianza, abbiamo potuto ripetere con una consapevolezza sempre più grande, ed è questo che io vorrei affidarvi alla fine di questa breve rievocazione, come dice la Bibbia, «il mio cuore è lieto perché Dio vive». Vedendo un uomo di fede si vede oggi la vita di Dio. Grazie.