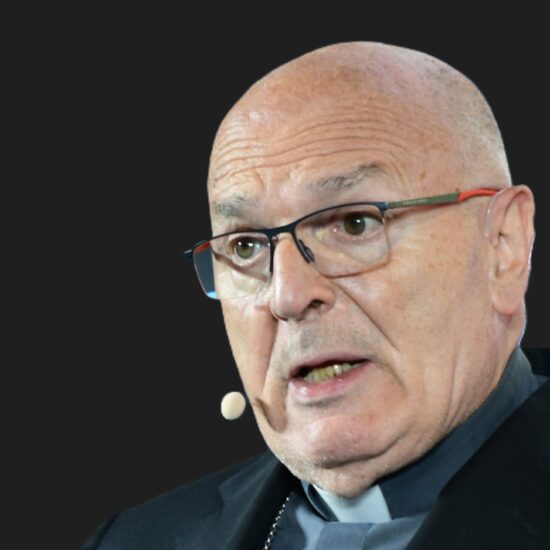

La scelta del nuovo Papa di chiamarsi Leone XIV non può non richiamare alla memoria la figura di Leone XIII. Pubblichiamo di seguito un testo nel quale mons. Luigi Negri evidenzia il grande contributo di questo pontefice per il Magistero sociale della Chiesa.

È Leone XIII che ha inaugurato un cammino di contrapposizione positiva, facendo della dottrina sociale della Chiesa un corpus organico di assoluta chiarezza. Se Pio IX non ha rifiutato le grandi istanze della cosiddetta modernità, denunciandone tuttavia i tratti segnati dall’ideologia anticattolica, Leone XIII ha cercato di mostrarne in concreto la positività; ha cercato di indicare la possibilità di svolgere positivamente tali istanze. L’alternativa all’ateismo non è realizzata semplicemente attraverso la sua condanna. L’alternativa a una società atea e totalitaria è una società fondata sulla persona, sulla sua libertà, sulla creatività culturale e sociale. L’immagine di società, che Leone XIII ha contrapposto a quella che sarebbe poi diventata la società totalitaria, è una società in cui la persona è considerata come centro, come soggetto creativo di vita e di storia.

Sicuramente in tal senso la Rerum novarum è l’enciclica fondamentale, punto di riferimento decisivo per tutto il Magistero successivo, utilissima anche per comprendere la posizione di Leone XIII nei confronti della situazione italiana. L’importanza della Rerum novarum si capisce pienamente se si considera il fatto che essa, secondo quanto affermato da Giovanni Paolo II, «stabiliva un paradigma permanente per la Chiesa» (Lett. enc. Centesimus annus, 5).

Tuttavia non si possono non citare almeno altri due documenti che la anticipano e in qualche modo la preparano. L’Immortale Dei e la Libertas praestantissimum. Nell’Immortale Dei, del 1885, parlando della costituzione cristiana degli stati, Leone XIII sostiene che lo Stato non deve essere confessionale, in quanto si giustifica solo come servizio e tutela del bene comune. Inoltre non manca di affermare chiaramente che la Chiesa è favorevole alla democrazia e alla libertà: «non s’intende condannare in sé neppure il fatto che il popolo partecipi, in maggiore o minore misura, alla vita pubblica: il che può rappresentare in certe circostanze e con precise leggi, non solo un vantaggio ma anche un dovere civile. Ancora, non v’è neppure valido motivo per accusare la Chiesa di essere restia più del giusto ad una benevola tolleranza, o nemica di un’autentica e legittima libertà». Nella Libertas praestantissimum, del 1888, viene chiarito il rapporto tra libertà e verità, affermando come non esista libertà senza verità. La libertà non è fare quello che pare e piace, come sostanzialmente vale ancor oggi per la stragrande maggioranza del mondo, magari anche di certo mondo cattolico. La libertà è infatti da intendersi come responsabilità. L’uomo deve assumersi la sua responsabilità di fronte alla sua coscienza, di fronte a Dio, di fronte alla storia, di fronte alla società. E quindi la libertà deve essere regolamentata da leggi che esprimono l’ordine con cui Dio ha creato la realtà. Questo comporta anche una chiara restrizione del potere di chi governa e quindi il rifiuto di uno Stato che pretendesse di esercitare un potere totalitario:

«dove il diritto di comandare è assente o dove si prescrive alcunché di contrario alla ragione, alla legge eterna, alla sovranità di Dio, è giusto non obbedire agli uomini per obbedire a Dio. Precluso in tal modo l’adito alla tirannide, lo Stato non dovrà avocare tutto a sé: sono salvi i diritti dei singoli cittadini, della famiglia, di tutti i componenti la società, concedendo ampiamente a tutti la vera libertà che consiste, come dimostrammo, nel poter vivere ciascuno secondo le leggi e la retta ragione».

Nella Rerum novarum indubbiamente il tema fondamentale è quello del lavoro, affrontato criticando quella concezione economicistica, sottesa tanto al liberismo economico, dominante anche in Italia, quanto alle prospettive socialiste, denunciate come falsa soluzione della questione operaia. La vita della società rischiava di essere dominata da forze e da meccanismi particolari. La società era vista come un insieme di meccanismi economici, politici, un campo di forze senza che esistesse un vero protagonista. O meglio, il protagonista della storia era quello che, conoscendo le leggi di questi meccanismi, sarebbe riuscito a dominarli.

L’enciclica si articola in cinque parti, i cui contenuti possono così essere sintetizzati: la prima parte riguarda l’ingiustizia della soluzione socialista, che vuole l’abolizione della proprietà privata e pone la lotta di classe come inevitabile; la seconda parte offre le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa; la terza – importantissima anche ai fini di quanto abbiamo evidenziato a riguardo della concezione di Stato che si afferma con l’unità d’Italia – spiega il ruolo dello Stato nella soluzione delle questioni sociali; la quarta riguarda la dignità della persona umana, indicata come il grande soggetto della vita e della storia; l’ultima, la quinta, riguarda in particolare la funzione delle strutture associative dei lavoratori, quali il sindacato.

L’importanza decisiva di questo documento, anche per quanto riguarda il tema qui affrontato, consiste nel fatto che esso promuove una concezione di società fondata su di un’antropologia integrale, in cui la persona ha un valore assoluto. Per questo motivo la persona ha un primato sulla società e quest’ultima un primato sullo Stato, che è da intendersi come servizio per la società e la persona:

«se l’uomo, se la famiglia, entrando a far parte della società civile, trovassero nello Stato non un aiuto, ma offesa, non tutela, ma diminuzione dei propri diritti la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire che da desiderare» (Lett. enc. Rerum novarum, 10).

La dottrina sociale della Chiesa, a partire dalle premesse poste da Pio IX e poi dagli sviluppi compiuti da Leone XIII, insegna che innanzitutto la persona deve essere posta alla radice di ogni considerazione, sociale e politica. Non si è realisti se si parte da un altro punto di vista, non si è realisti se si arriva alla persona; si è realisti solo se si parte dalla persona. Perché la persona è fatta ad immagine e somiglianza di Dio e quindi è la persona che contiene il massimo di valore, perché il signore Iddio ha creato la persona come il termine ultimo della Sua presenza e della Sua azione creatrice. La persona non deve mai essere concepita come l’esito della società, per cui basta cambiare appunto la società e si cambia così l’uomo. Questo principio volgarmente ideologico, che caratterizza la maggior parte delle ideologie del XIX e XX secolo, è assolutamente irrealistico: non è vero che se si cambiano, ad esempio, i processi economici, si modifica il valore dell’uomo.

Copertina del libro: Luigi Negri, Risorgimento e identità italiana. Una questione ancora aperta, Cantagalli, 2011 Siena.

Si può pertanto dire che il Magistero di Leone XIII ha contribuito a definire sempre meglio una concezione autentica di democrazia, fondamentale per correggere quei limiti propri dello stato liberale e particolarmente evidenti nella situazione italiana. L’insegnamento di questo Papa ha suggerito le linee fondamentali di una concezione e di una pratica culturale, sociale e politica democratica, soprattutto perché ha contribuito ad evitare che la struttura statale si imponesse sulla vita sociale, e ha favorito il formarsi di una idea di Stato a servizio della società. Tale prospettiva sarà poi definita da Pio XI nella Quadragesimo anno come sussidiarietà. Il Magistero continuerà ad indicarla, fino ad oggi, come uno dei princìpi fondamentali ed irrinunciabili.

(…)

Nella Rerum novarum, dopo avere denunciato l’orrenda situazione in cui si trovava la classe lavoratrice, come conseguenza dell’industrializzazione forzata, la prima preoccupazione è quella di indicare, come centro della vita sociale e quindi anche della vita del lavoro, la persona e i suoi diritti fondamentali, fra i quali il diritto alla proprietà privata. Il diritto alla proprietà appartiene alla natura dell’uomo. Pensare a un uomo senza la possibilità di avere una proprietà come espressione e conseguenza del proprio lavoro, vuol dire limitare la creatività, la capacità di esprimersi, la libertà della persona. Il diritto alla proprietà privata è un diritto dell’uomo, che viene prima di tutte le strutture, quindi anche prima dello Stato. L’operosità umana ha bisogno del riconoscimento dell’esercizio di questo diritto. Per questo motivo la soluzione propugnata dal socialismo ottocentesco di eliminare la proprietà privata, sostituendola con un’indifferenziata proprietà sociale, attraverso un processo di statalizzazione, è una soluzione che, prima di essere ingiusta nelle sue applicazioni economiche e sociopolitiche, viene indicata da Leone XIII come gravemente offensiva della dignità della persona. Il diritto alla proprietà si specifica perciò nell’ambito della libertà di espressione e di creatività dell’uomo. La soppressione della proprietà costituisce un’obbiettiva privazione di un diritto che attiene alla libertà dell’uomo e ne inaridisce la responsabilità morale e la capacità di creazione sociale.

Leone XIII ha affermato e ha promosso, pertanto, la persona con i suoi diritti naturali. In questo senso lo Stato non può intervenire direttamente, né sulla persona, sostituendosi ad essa o privandola di alcuni diritti fondamentali, né entrare in quello che viene definito il santuario della famiglia. La proprietà non è solo quella del singolo, è la proprietà della persona accolta nelle sue strutture espressive fondamentali. Ed è indubbio che la struttura fondamentale che esprime la persona e i suoi diritti è la famiglia. Quindi la famiglia non può essere sostituita o condizionata dallo Stato. Lo Stato invece deve aiutare la persona e la famiglia a vivere tutti i diritti di cui godono naturalmente. Per questo è indispensabile che lo Stato rispetti la famiglia, la forma più elementare di società, e più in generale ogni forma onesta di dimensione sociale:

«Poiché il diritto di unirsi in società l’uomo l’ha da natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Vietando tali associazioni, egli contraddirebbe se stesso, perché l’origine del consorzio civile, come degli altri consorzi, sta appunto nella naturale socialità dell’uomo» (Lett. enc. Rerum novarum, 38). Lo Stato non è padrone né delle famiglie, né della società: «Lo Stato difenda queste associazioni legittime dei cittadini; non si intrometta però nell’intimo della loro organizzazione e disciplina, perché il movimento vitale nasce da un principio intrinseco, e gli impulsi esterni facilmente lo soffocano» (Lett. enc. Rerum novarum, 41). Tutto ciò vale innanzitutto nei confronti della famiglia «società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società» (Lett. enc. Rerum novarum, 9).

È all’interno di una tale prospettiva che viene assunto anche il grave problema del conflitto sociale. Il clima culturale dominante favoriva una concezione di carattere socio-economico per la quale tutta la società sarebbe stata fondata o condizionata negativamente da una irriducibile ostilità: la classe dei proletari, si sosteneva, esisteva animata da un odio invincibile nei confronti dei datori di lavoro; i datori di lavoro esistevano per una oggettiva volontà di ridurre in schiavitù la classe lavoratrice. Secondo una tale lettura era inevitabile che questa lotta meccanica si sarebbe dovuta risolvere soltanto con la negazione di uno dei due fattori. L’abolizione della proprietà privata avrebbe dato potere assoluto al proletariato che sarebbe diventato sostanzialmente il padrone della società e dello Stato. Oppure, il liberalismo, il capitalismo senza regole, avrebbe sostanzialmente ridotto a sé la classe dei proletari semplicemente come strumento da sfruttare al massimo, facendola vivere in modo assolutamente ingiusto, disumano.

La Chiesa promosse un’altra immagine: prima di essere proletario, il proletario è uomo; prima di essere datore di lavoro, il datore di lavoro è uomo. Quindi la Chiesa ha cercato di far emergere quella sostanziale unità della natura umana, e proprio su questa unità ha cercato di considerare in maniera nuova e originale le opposizioni che immediatamente sembravano irrisolvibili. Nella società le classi sociali sono destinate per natura – dice il Papa Leone XIII – ad armonizzarsi e ad equilibrarsi fra loro: l’una ha bisogno dell’altra, né può sussistere capitale senza lavoro, né lavoro senza capitale. La concordia genera la bellezza dell’ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può che produrre confusione e barbarie. Tali osservazioni, scritte nel 1891, risultano assolutamente attuali anche nel 2011.

Quindi il problema era quello di aiutare lavoratori e datori di lavoro a riconoscere i diritti e i doveri reciproci secondo giustizia, la quale non può essere garantita attraverso il meccanismo della lotta fra le classi (si pensi a che cosa hanno subito coloro che erano considerati capitalisti, nei regimi totalitari, soprattutto marx-leninisti; si pensi ai 15 milioni di piccoli proprietari terrieri, di contadini, chiamati Kulaki, soppressi nel giro di qualche anno dal regime staliniano). Allora la proposta di Leone XIII risulta un’alternativa radicale tanto al socialismo, quanto al liberismo, davvero straordinariamente attuale. Per risolvere le questioni sociali la via indicata è quella di una educazione, non di un meccanismo. Leone XIII riteneva fondamentale che si promuovesse uno spirito di concordia per cui fosse possibile accettare di essere educati a vivere le proprie posizioni e le proprie difficoltà, tensioni, dialettiche, secondo una verità e una giustizia riconosciute. Per Leone XIII occorreva, cioè, educare gli uomini alla carità, perché è soltanto la carità che supera, all’origine, tutte le obbiezioni e tutte le opposizioni.

Pertanto, la Chiesa è stata spronata da Leone XIII, nel nuovo contesto della società moderna industrializzata, ad assumere una funzione di educazione, per rendere coscienti coloro che erano implicati in questa vicenda, che risultava irrisolvibile se lasciata ai meccanismi ideologici. La Chiesa ha perciò svolto la sua funzione educativa, contribuendo a porre le condizioni per una soluzione positiva, come testimoniano le numerosissime opere sociali nate nel corso del XIX secolo grazie all’intervento di cristiani, religiosi o laici.